逮捕後の流れを簡単に解説|逮捕されて送検から起訴されるまでに何が起こる?

- 2025年1月20日

- 567,180 view

- 10分でわかる刑事手続き

- 刑事事件弁護士相談広場

-

- 相談料

- 初回無料

※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。

-

- 土日

対応 - 可能

- 土日

-

- 夜間

対応 - 可能

- 夜間

-

- 夜間

対応 - 全国対応

- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません

刑事事件で逮捕されるとどうなる?

自分や身近な人が逮捕されてしまったら、多くの人はパニックになります。それはその後どのような手続きが進んで行くのかわからず、不安になるからです。

- いつまで身柄拘束されるのか?

- このまま刑務所行き?

- 次は、どこに連れて行かれるの?

そんな不安を抱えている方が多いでしょう。そこでまずは、逮捕後の手続きの流れと身柄拘束の期間をご説明します。実は、とてもシンプルな手続きとなっています。

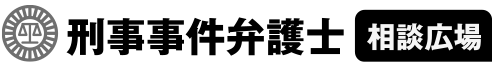

1分で分かる!刑事事件で逮捕されてからの流れ

まず逮捕後48時間以内に「送検」される

警察に逮捕されると、被疑者の身柄は警察署内の「留置所」に留め置かれることになります。そして、逮捕後48時間以内に、検察官の元に送られます。

このことを、「送検」と言います。いったん逮捕されたとしても、あまりに微罪である場合や冤罪のケース、被害者が許しても良い、と言った場合などには、送検されずに釈放されることもあります。

送検後は24時間以内に「勾留」される

送検されると、検察官は裁判所に勾留請求をします。そして、被疑者は裁判所に連れて行かれて裁判官から質問を受けて(勾留質問)、裁判官が勾留決定をします。送検後勾留決定までの時間は、24時間と制限されています。

検察官が勾留請求しない場合や、裁判官が勾留決定しない場合には、被疑者は勾留されずに釈放されます。

-

- 相談料

- 初回無料

※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。

-

- 土日

対応 - 可能

- 土日

-

- 夜間

対応 - 可能

- 夜間

-

- 夜間

対応 - 全国対応

- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません

勾留期間は最大20日間

勾留決定されると、原則として10日間、警察の留置所内に身柄を留置され続けます。その間、実況見分に立ち会ったり、捜査官による取り調べを受けたりします。ただ、10日間では捜査が終わらないことも多いです。

その場合、さらに10日間、勾留期間を延長することができます。再度の勾留延長はできないので、勾留期間は最大20日間となります。

また、勾留期間は、一応家族との面接(このことを、接見と言います。)できます。ただし、家族との接見時には警察官が立ち会いますし、時間も10~20分くらいに制限されるので、ゆっくり話をすることはできません。

起訴か不起訴かの決定

勾留期間が切れると、検察官が起訴するか不起訴にするかの処分を決定します。

起訴

起訴とは、刑事裁判を起こす手続きです。起訴されると、被疑者は被告人となって、裁判所で裁かれることになります。

不起訴

不起訴とは、刑事処罰をしないことです。不起訴処分になると、被疑者の身柄はそのまま解放されますし、同じ犯罪事実によって、再び逮捕されることはありません。

起訴猶予(処分保留)

もう1つ、検察官がとりうる選択として「起訴猶予」「処分保留」という手続きがあります。これは、証拠等が不十分なので、とりあえず起訴はしないけれども様子を見る、という決定です。

起訴猶予になった場合、被疑者の身柄は一応解放されますが、後日新たな証拠が見つかったり状況が変わったりすると、あらためて起訴される可能性があります。ただ、多くのケースでは、いったん起訴猶予になると、そのまま不起訴になって事件が終結しています。

以上のように、被疑者が逮捕されたとき、まずは「不起訴処分」を獲得することが重要です。不起訴になったら、最大23日間の身柄拘束後、身柄を解放してもらうことができますし、刑事裁判にならない以上、前科がつくこともないからです。

起訴されると刑事裁判となる

もし起訴されてしまった場合には、被疑者は被告人となって、刑事裁判で裁かれることになります。刑事裁判には、略式裁判と一般の裁判の手続があります。

略式裁判の場合

略式裁判の場合には、特に裁判所に行く必要はなく、自宅で普通に暮らしていることができます。そのうちに、自宅宛に起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、罰金を支払ったら、刑罰を終えたことになります。

略式裁判の場合、かなり被告人の負担は小さくなります。略式裁判を選択できるのは、100万円以下の罰金刑のケースです。たとえば、軽微な痴漢や小さな交通事故などの場合、略式裁判になることが多いです。

通常裁判の場合

通常裁判になると、法廷で期日が開催されて、裁判官の面前で、被告人として裁かれることになります。大事件になると、裁判員裁判となって、一般の陪審員も参加します。通常裁判では、数回期日を開き、検察官や弁護人から証拠が提出されたり、証人尋問や被告人質問を行ったりして、審理を進めていきます。

判決が下される

通常裁判において、すべての証拠調べを終えて、双方からの意見陳述が終わったら、裁判官が判決を言い渡します。不服があったら控訴することもできますが、控訴しない場合には、判決通りの刑罰を受けることになります。

刑事事件で逮捕されるとどんな不利益がある?

刑事裁判で逮捕されると、以下のようなさまざまな不利益を受けることになります。

被疑者が留置所内で非常に辛く不自由な思いをする

まず被疑者が警察官からの厳しい取り調べも受けることになります。

家族に迷惑をかける

心配をかけるだけではなく、家族は会社への説明など、各種の対応に追われることになります。

会社を解雇されるおそれ

長期間欠勤が続くことにより、解雇される可能性があります。逮捕されたことを会社に知られた場合にも、懲戒解雇されるかもしれません。

前科がつく

日本の刑事裁判は有罪率が99.9%以上です。いったん起訴されると、前科を避けることが難しい上、前科は一生残ります。

-

- 相談料

- 初回無料

※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。

-

- 土日

対応 - 可能

- 土日

-

- 夜間

対応 - 可能

- 夜間

-

- 夜間

対応 - 全国対応

- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません

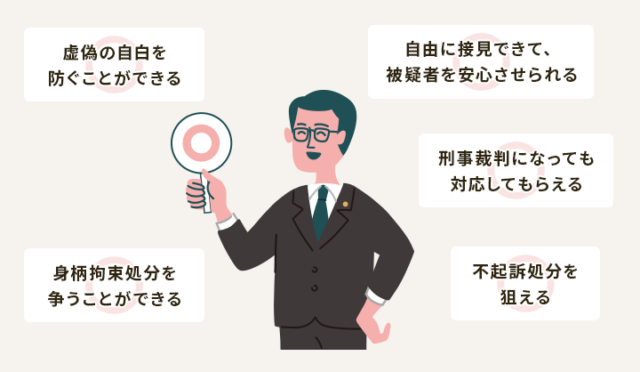

逮捕後に不利益を最小限にするには弁護士に依頼!

逮捕されたときに、不利益を最小限にとどめるためには、弁護士に依頼するのが一番です。それも、「なるべく早く」対応すべきです。以下で、その理由を説明します。

自由に接見できて、被疑者を安心させられる

被疑者が逮捕されると、家族とも自由に接見できないのですが、弁護士との接見は自由です。捜査官の立ち会い無く、時間制限もなくいつまででも話をすることを許されます。

また、弁護士は法的知識が豊富なので、被疑者に対し、今後の手続きの流れや予想される処分の内容、今後のとるべき対応方法などについて正しくアドバイスができます。

さらに家族からの伝言を伝えたり、外部の状況を伝えたりすることにより、被疑者を安心させることが可能です。これにより、被疑者も苦しい留置所での生活や警察官からの厳しい取り調べに耐えていく力を得られます。

虚偽の自白を防ぐことができる

弁護士がいち早く接見に行くと、すぐに「虚偽の自白をしてはいけない」ことを伝えます。このことは、非常に重要なことです。

被疑者は、いきなり逮捕されて、混乱状態になっていることが多いです。そんな中、捜査官から厳しく取り調べを受けて「しゃべらないと、いつまででも出られないぞ」などと言われると、虚偽の自白をしてしまいます。

しかし、そうなると、後の刑事裁判で極めて不利になり、冤罪で有罪になってしまう可能性も高まります。弁護士が逮捕直後に接見に行くと、被疑者に虚偽の自白の恐ろしさを伝えるとともに、被疑者を励ますこともできるので、被疑者の虚偽の自白をすることがありません。

身柄拘束処分を争うことができる

被疑者が勾留された場合、弁護士は、勾留の処分を争うことができます。勾留取消請求、勾留執行停止の申立、準抗告などの手続きがあります。

これらの申立が通れば、被疑者の身柄は解放されますし、もし通らなくても、こうした手続きが起こっていると、被疑者は裁判所に行かないといけないので、その分取り調べを受けずに済む、などのメリットもあります。

不起訴処分を狙える

弁護士がついていると、不起訴処分を獲得しやすくなります。

示談交渉を進めやすい

被害者がいる事件の場合、被害者との示談ができると、被疑者の情状が良くなるので、検察官に不起訴にしてもらえる可能性が非常に高くなります。

被疑者が自分で被害者と示談交渉をすることは難しいものですが、弁護士であれば、効果的に示談を進めることができます。

たとえば、痴漢事件などの場合、被疑者は被害者の連絡先を知らないことも多いですが、弁護士は、検察官を通じて被害者の氏名や連絡先を確認することができます。そして、弁護士という立場で被害者に連絡をするので、被害者も安心して示談交渉ができます。

嘆願書も書いてもらえる

弁護士が被害者と示談交渉をするときには、嘆願書を書いてもらうことも多いです。嘆願書とは、被害者の立場から「被疑者の処罰を軽くして下さい」とお願いする書類のことです。

これがあると、単に示談ができているよりも、さらに被疑者の情状が良くなります。

このように、示談を成立させて嘆願書を入手すると、弁護士は検察官にこれらの書類と弁護士としての意見書を送って、不起訴処分とするように求めます。このことで、検察官が不起訴処分を選択する可能性が相当高まります。

刑事裁判になっても、対応してもらえる

事件が重大なケースなどでは、示談ができても起訴されることがありますし、被害者の怒りが強く示談ができないケース、そもそも被害者がいない事件などもあります。そのようにして刑事裁判となった場合にも、弁護士がついていたら、さまざまな防御活動をしてもらえるので、安心です。

起訴されたら、「保釈」によって身柄を解放してもらえる

まず、起訴されたら、速やかに保釈を申し立てることにより、身柄を解放することができます。このことで、とりあえず家に帰ることができますし、会社にも出勤できるようになります。そのまま執行猶予になれば、刑務所に行くことなく、そのまま普通に外で暮らし続けることができます。

認めている事件では、刑を軽くしてもらえる

また、刑事裁判でも、弁護士が弁護活動をすることで、刑をなるべく軽くすることができます。被害者がいる事件なら示談や被害弁償を進めますし、被害者がいない事件でも、被告人が反省していることを証明し、家族や勤務先の人などを情状証人として呼び、被告人を社会に戻しても大丈夫であることを説得的に説明します。

このようなことにより、検察官が実刑を求刑しても執行猶予がつく可能性が上がりますし、同じ実刑でも刑期が短くなる可能性が高まります。

否認していたら、無罪を目指して争うことができる

否認していたら、被告人が無罪である証拠を集めて、効果的に立証し、無罪獲得を目指します。

刑事事件で逮捕されたら「今すぐ」弁護士に相談が重要!

以上のような理由により、刑事事件で逮捕されたら、すぐに弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

身柄拘束を受けたら、すぐに弁護士に会わないと、虚偽の自白をしてしまう可能性もありますし、被害者との示談交渉をするなら、すぐに手続きを開始しなければ、20日間の勾留期間に間に合いません。

身近な人が逮捕されたという連絡を受けたら、とにかく早く、弁護士に連絡を入れましょう。そのことで、ご本人の将来に、大きな変化が生じてきます。

-

- 相談料

- 初回無料

※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。

-

- 土日

対応 - 可能

- 土日

-

- 夜間

対応 - 可能

- 夜間

-

- 夜間

対応 - 全国対応

- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が

逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった

- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る

- 今すぐ釈放してほしい

- 被害者の方と早期に示談したい

- 事件の前科や逮捕歴を残したくない

- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

都道府県から弁護士を探す

弁護士に相談することに不安が残る方へ

関連記事

-

この記事で分かること 刑事裁判とは刑事裁判の種類によって流れが異なる一般的な刑事裁判の...

-

この記事で分かること 逮捕には原則がある再逮捕とは?再逮捕はどう行われる?再逮捕されて...

-

警察からの呼び出しに応じないとどうなる?参考人として逮捕される?

この記事で分かること 警察からの呼び出しに応じると逮捕される?警察からの呼び出しの理由...

-

この記事で分かること そもそも「事件」とは?「刑事事件」と「民事事件」の違いは?「民事...

-

この記事で分かること 刑の確定は14日後どこの刑務所に収監されるのか?未決勾留があった...

-

この記事で分かること 現代は真面目に暮らしている人間でも逮捕される危険は潜んでいる!家...

-

警察に捕まったらスマホ(携帯電話)はどうなる?逮捕の連絡は家族や友人・知人に行く?

この記事で分かること 警察に捕まったらスマホ(携帯)はどうなる?家族や友人・知人の逮捕...

-

逮捕された友人知人がどこの警察署に捕まってるか調べる方法はある?

この記事で分かること 逮捕された家族や友人、知人はどこにいる?逮捕された被疑者には、い...

-

この記事で分かること 逮捕後の身柄拘束を解く方法は?「勾留取消請求」とは?「勾留執行停...

-

この記事で分かること 略式起訴とは?略式命令とは?略式起訴が行われる要件略式裁判の進み...