詐欺罪とは?詐欺罪で逮捕された場合の流れと弁護士へ相談するメリットについて解説

- 2025年1月20日

- 69,829 view

- 犯罪の種類

- 刑事事件弁護士相談広場

詐欺罪とは?刑法における定義

詐欺罪とは、人を騙してお金や財産を取得する、あるいは第三者に提供させる行為を対象とする犯罪のことです。

詐欺は、その範疇に含まれる違法行為の幅が非常に広い犯罪なのですが、刑法上では第246条に次のように定められています。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺の定義は2項に分かれていて、第1項では、人を騙してその人の持っている財物を交付させる行為が規定されています。

加えて第2項では、財物だけではなく、飲食店での食事提供などの無形のサービスを含む、財産上不法の利益を含むとされていて、行為者以外の人間に得をさせた場合にも詐欺になるとされています。

そのため、詐欺という犯罪は、その手口を含めて、非常に幅の広いものとなります。

詐欺罪の刑罰

刑法によると、詐欺罪で有罪になった場合の刑罰は10年以下の懲役と、非常にあいまいに決められているだけです。

また、懲役刑のみで罰金刑がないというのも詐欺罪の特徴です。

被害者への弁済など、民事上の責任はありますが、刑事事件の裁判において下される可能性があるのは懲役刑のみとなります。

そして懲役の期間は、詐欺によって得た利益の大きさや、悪質な犯行かどうかで量刑が決められます。

例えば、詐欺罪として立件される食い逃げや寸借詐欺のような場合は、被害金額がそれほど大きくないため、短期間の懲役刑になるのが通常です。

初犯であれば、たいていは2~3年の執行猶予つきの判決になると思われます。

しかし、同じ詐欺でも被害総額が多額であったり、被害者が複数人にわたったりする場合は、比較的重い量刑となり、いきなり実刑という可能性があります。

具体的に言えば、オレオレ詐欺など振り込め詐欺のように組織立った犯行で、悪質な行為に対する判決では、初犯であっても執行猶予なしの実刑が下されることになるでしょう。

執行猶予を得るには、示談の成立が必要

刑事事件で有罪判決を受けた場合、裁判において言い渡される量刑には、示談が成立しているかどうかという点が大きく影響を与えます。

詐欺罪において、被害額が比較的少額である場合には、立件された事件の被害者に対して速やかに借りた金を弁済し、被害者との示談を成立させておけば、執行猶予がつく可能性が高まります。

逮捕されてしまえば自身で示談交渉を行うことはできませんから、被害者との示談交渉を行うのは弁護士の役割となります。

詐欺罪は最高刑が懲役10年となるので、被疑者の段階で国選弁護人を雇うことは可能ですが、国選弁護人の場合は、被害者との示談交渉まで熱心にやってくれる人に当たるかどうかは運次第という部分があります。

そのため、多少の弁護士費用を支払ったとしても、私選弁護人を雇った方が示談の成功率は高まります。

また詐欺罪などの刑事事件の示談交渉では、騙し取った金額をそのまま返せば済むというわけではありません。

時には被害者の被害額を大きく超える示談金を請求されることがあります。

何らかの疑いで被害届を出され、詐欺罪で逮捕されてしまった場合には、信頼のおける弁護士に刑事手続きを依頼し、なるべく量刑の少ない結果となるようにした方が良いでしょう。

詐欺の手口の種類

詐欺罪に問われる詐欺手口の種類は非常に多く、千差万別です。手口は非常に幅広く、日夜新しい手法が考え出されている犯罪と言えます。

人を騙して財物や無形のサービスなどを奪う詐欺は、手口や被害金額などに相当な幅があるので、刑罰も懲役10年以下とおおまかに定められていると言っていいかもしれません。

詐欺罪が問われる手口として代表的なものは以下の通りです。。

食い逃げ(無銭飲食)

最初から代金を支払うつもりがないのに飲食をし、そのまま逃走するもの。

寸借詐欺

人の善意につけ込み、少額の金額を借りたまま返さずに騙し取るもの。

結婚詐欺

結婚する意志がないのに、異性から金品を巻き上げたり借りたりして、そのまま騙し取るもの。

こちらも読まれています

前金(前払い金)詐欺

契約を履行する意思はないのに、物品やサービスの購入に必要だと言って前金を受け取り、そのまま逃げてしまうもの。

類似の行為には、手付金詐欺、預り金詐欺、リフォーム詐欺などがある。

取り込み詐欺

代金を支払うつもりがないのに商品の注文をし、商品を受け取ると代金を支払わずに行方をくらます、あるいは踏み倒すもの。

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)

子どもになりすまして高齢者などをターゲットに電話をかけ、お金が必要だと嘘をつき銀行などに現金を振り込ませる、あるいは持参させるもの。

ワンクリック詐欺

契約の不成立を承知のうえで、インターネットのウェブサイトのURLなどをクリックさせることで一方的に契約したことにし、料金の支払いを求めるもの。

保険金詐欺

保険の対象者(被保険者)が病気、怪我、死亡したと見せかけて保険会社に保険金を不正に請求するもの。

お金が絡むところには、新しい詐欺が生まれる

以上の他にも、詐欺と呼ばれる犯罪には、

- 還付金詐欺

- 義援金詐欺

- 募金詐欺

- キャンセル詐欺

- 代理人詐欺

- 予約金詐欺

- 代引き詐欺

- オークション詐欺

- 接待詐欺

- 小切手詐欺

- 融資詐欺

- 架空請求詐欺

など、お金の絡む物事にはセットで詐欺が存在し、日々新しい「詐欺」の方法が開発されているかのように手口は増え、巧妙化しています。

また中には、詐欺罪ではなく恐喝罪や窃盗罪で立件される手口もあります。

被害者が騙し取られる金額や、犯行の状況によって、逮捕されて起訴され科される刑罰はさまざまとなるのが、詐欺行為の特徴と言えます。

特殊詐欺は社会問題に

また近年増え続けているオレオレ詐欺など、被害者に電話をかけて対面することなく相手を欺き、指定した金融機関の口座への振り込みなどで、不特定多数の人から現金等を騙し取る行為は「特殊詐欺」と総称されています。

加えて警察庁の資料などでは、金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、異性との交際あっせん名目の詐欺等を、「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」と呼称しています。

「詐欺罪」の立件は難しい

詐欺の方法は増え、手口も巧妙化していますが、詐欺罪は立件が難しい犯罪であると言われています。

殺人罪や傷害罪であれば、実際に被害者が命を失ったり、怪我を負ったりしていますから、比較的高い確率で刑事事件として立件されます。

ところが「詐欺」事件は、簡単には立件できないケースが少なくありません。

詐欺という犯罪は大雑把に言えば、被害者から金品などの財物を騙し取る行為です。

騙し取るというのが厄介なポイントで、詐欺容疑で捕まった被疑者はたいていの場合に「騙す気はなかった」と弁明します。

詐欺罪の立件には「被害者を意図的に騙した」事実の立証が必要

例えば結婚詐欺の場合、被疑者が結婚すると言って、被害者から金品をもらったとしても、「最初は結婚する気があったが、後になって気持ちが冷めた」と言えば、被害者を騙したとは言い切れなくなってしまうのです。

被害者に対して結婚すると言い続けていた時期に、別の異性にも結婚するといってつき合っていた事実でも確認されれば、詐欺の立証は可能ですが、そのような分かりやすい失敗をする結婚詐欺師は少ないでしょう。

詐欺罪には、加害者が始めから被害者を騙すつもりだったという事実を立証する必要があるのです。

詐欺罪の成立要件

刑法第246条の定義を詳しく見てみると、詐欺罪とは、人を欺く行為により、その人を錯誤に陥らせて財物を交付させること、または自ら財産上の利益を得る、もしくは他人にこれを得させることと規定されています。

この第246条の1項に定められている詐欺を「財物詐欺罪」、2項のものを「詐欺利得罪」という言い方をすることもあります。

また、2項に規定されているものは「2項詐欺罪」とも呼ばれます。

詐欺罪の成立要件「欺罔行為で人が騙され損害が発生すること」

詐欺罪の成立には、まず欺罔行為と言われる、人を欺く行為、一般的には詐欺行為と呼ばれる行為がなされている必要があります。

これは、普通の人ならば財物を交付し、財産上の利益を処分したくなるような気にさせるもので、要するに人を騙す行為です。

言葉で騙す、動作で騙すなどの手段は問われない反面、いわゆる誇大広告や誇張などは欺罔行為に含まれないとされます。

この欺罔行為によって人が騙され、交付する、または処分するといった行為を行い、損害が発生することが、詐欺罪の成立要件となります。

この交付行為がないのに財物を行為者が手に入れると窃盗罪となります。

なぜ「詐欺罪」の成立が難しいのか

「詐欺罪」成立には、まず上記で述べたように、最初から騙す気でいるというのが条件となっているので、それを証明することが難しいという点があります。

加えて、寸借詐欺など少額の事件になると、領収書があるわけではないので、実際にお金を渡してしまったという証拠がありません。すると、財物を交付したということが証明できなくなります。

結婚詐欺においても、貸したお金の証書をいちいち作っていることは考えられませんし、実際の商取引で「言った、言わない」を証明する方法がないように、なかなか証拠が揃わないという問題があります。結婚詐欺やワンクリック詐欺では、被害者のプライドもあり、騙されたとしても通報しないケースが多くあると考えられます。

物品やサービスについてはなかなか難しいのですが、他人とのお金をやり取りについては、証書を作成したり、領収書をもらったりというような習慣を心がけておくしかありません。

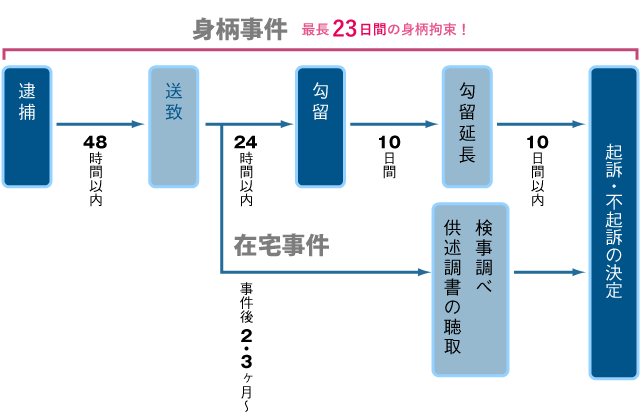

詐欺罪で逮捕された後の流れ

詐欺罪で逮捕されたとき、どのような手続きの流れとなるのか、説明します。

検察官に送られる

逮捕されたら、その後48時間以内に検察官のもとに身柄を送られます。このことを「送検」と言います。

勾留決定される

検察官のもとに送られると、検察官が引き続いて身柄拘束するかどうかを決定します。引き続き身柄拘束が必要な場合には、裁判所に勾留請求を行い、裁判所が勾留決定をすれば「逮捕」が「勾留」に切り替わって警察の留置場で身柄拘束され続けます。

送検から勾留決定までは24時間以内です。逮捕後勾留決定までの3日間はたとえ家族であっても本人に面会することができません。面会できるのは弁護士だけです。

捜査が進められる

勾留期間は原則として10日間ですが、捜査に必要な場合にはさらに10日、延長されます。よって勾留期間は最大20日間となります。

その間、警察や検察により、取り調べや被害者への聞き取りなど、各種の捜査が進められます。被疑者が捜査官に話した内容は後の刑事裁判で証拠になるので、どのような対応をするかがとても重要です。

起訴か不起訴か決まる

勾留期間が満期になると、検察官が起訴か不起訴かを決定します。起訴されると刑事裁判になりますし、不起訴になったらそのまま釈放されます。

裁判

詐欺罪には懲役刑しかないので、必ず通常の刑事裁判となります。

裁判が始まると「保釈」ができるようになります。保釈してもらうためには「保釈保証金」というお金が必要です。保釈申請をして保釈保証金を裁判所に納付すると、身柄を解放してもらえて外で生活ができるようになります。

保釈されたとしても、裁判には必ず出廷する必要があります。逃げると保釈決定を取り消されたり保釈保証金を没収されたりする可能性もあります。

判決

審理をすべて終えると、裁判官が判決を下します。判決では、有罪か無罪かということと、有罪の場合には刑罰の内容が決められます。日本の刑事裁判は、99.9%有罪になるので、ほとんどの場合には有罪になると考えましょう。

詐欺罪の量刑相場

詐欺罪で有罪になると、どの程度の刑罰が下されることが多いのでしょうか?

詐欺罪は、同じ財産犯である窃盗罪と比べても悪質なので、刑罰は重くなりやすいです。初犯でも執行猶予がつかず、実刑になるケースもあります。処分内容としては、不起訴と懲役刑(執行猶予)、実刑の3種類がありますが、それぞれが選択されるケースをみていきましょう。

不起訴

不起訴とは、検察官に起訴されないで刑事裁判にならない場合です。この場合、判決が下されないので前科もつきません。

不起訴になりやすいのは、以下の条件をすべて、あるいは多くを満たしているケースです。

- 初犯

- 余罪がない

- 被害額が小さい

- 被害者と示談ができている

執行猶予

執行猶予とは、刑事裁判になっても懲役刑の適用を一定期間猶予してもらえる場合です。すぐに刑務所に行く必要はなく、猶予期間中に別の犯罪を犯さなければ、刑務所に行く必要はありません。

詐欺罪で執行猶予がつきやすいのは、以下のような場合です。

- 初犯

- 被害額が大きくはない

- 犯行が悪質ではない

実刑

実刑は、執行猶予のつかない懲役刑です。

詐欺罪で実刑になるのは以下のような場合です。

- 組織的な犯罪

- 前科がある

- 余罪が多い

- 被害額が多い

- 被害者と示談ができていない

詐欺罪の示談金の相場

詐欺罪で被害者と示談するためには、示談金の支払いが必要ですが、金額はどのくらいになるのでしょうか?

詐欺罪の示談金は、「被害額そのままの金額」になることが通常です。具体的には被害が発生したきの被害品の「時価」となり、新品の購入価格ではありません。被害者がどうしても納得しない場合や被害品の時価があまりに少額なケース、付加価値がある場合などには、被害額に上乗せして示談するケースもあります。

【詐欺の示談金の相場まとめ】

- 基本的に被害品の時価が基準になる

- 被害者が納得しないケースや被害品の時価が少額なケースでは示談金が増額されることもある

詐欺罪で逮捕されたとき、弁護士に依頼すべき理由

詐欺罪で逮捕されたとき、有利な処分を獲得するには弁護士に依頼すべきです。以下でその理由をご説明します。

逮捕後勾留前にも面会できて必要なアドバイスができる

弁護士は、家族でも面会が許されない逮捕後3日間であっても、被疑者と自由に面会できます。

その際、被疑者に今後の手続きの流れや家族の様子。会社での取扱いについて説明したりして、被疑者を安心させることができます。また取り調べに対する対処方法をアドバイスして、不利な供述調書を作成されないようにできます。

不起訴処分を獲得しやすい

逮捕後に弁護士がつくと、早急に被害者との示談交渉を始めます。このとき、被疑者に対しては感情的な被害者であっても、弁護士が相手であれば比較的冷静に示談の話を進めやすいです。また、弁護士は被疑者に有利な事情を多く拾い出して検察官にアピールし、不起訴の申し入れなどを行います。

これらの弁護活動により、実際に不起訴処分となって早期に釈放される可能性が高くなります。

裁判になっても刑を軽くできる

早期に弁護士がついていると、捜査段階から取り調べなどに適切に対応できるので、たとえ裁判になったとしても有利な判決を獲得しやすいです。被害額が大きい事件や組織的な犯行で実刑が予想されるような事件であれば、特に早期に弁護士に相談しておく必要性が高くなります。

詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談しよう

詐欺罪は財産犯の中でも悪質な犯罪と考えられており、検挙されると起訴される可能性が高いです。早期釈放、不起訴処分、裁判になったときの執行猶予判決など、有利な結果を獲得するためには、逮捕後すぐに刑事弁護に強い弁護士に相談しましょう。

まとめ

詐欺罪の加害者となってしまった場合には、先にも述べた通り、被害者への弁済や示談成立が非常に重要となってきます。

弁護士に交渉を依頼することが大切になってきます。

詐欺は自分事として手口を知っておくことが大事

逆に、詐欺に騙されないために心がけておかなければならないことは、詐欺の手口を、自分事として知っておくことです。ごく普通の社会生活を送っている人にとって、被害者として刑事事件に巻き込まれる可能性が高いのは交通事故と詐欺です。

日本では刑事事件が減少傾向にありますが、「オレオレ詐欺」に代表される「特殊詐欺」の被害件数は、逆に増加傾向にあるのが事実です。新聞やテレビの報道を見て、「今さら、こんな詐欺に引っ掛かる人がいるのか?」と他人事だと半ば蔑んで見るのではなく、自分だったらどうなのか、を考える必要があります。騙す方もプロで、詐欺の手口は日進月歩で巧妙になっているのです。

詐欺の被害に遭わないためには、日々発生する詐欺の手口を知っておき、どのような事件が起こっているのかをチェックしておけば、犯人に金を払ってしまう前に気づくことができるかもしれません。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が

逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった

- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る

- 今すぐ釈放してほしい

- 被害者の方と早期に示談したい

- 事件の前科や逮捕歴を残したくない

- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

都道府県から弁護士を探す

弁護士に相談することに不安が残る方へ

関連記事

-

この記事で分かること 性犯罪における「わいせつ」とは?「公然わいせつ罪」とは「公然わい...

-

この記事で分かること 窃盗罪とは?どんな罪?「窃盗」と「強盗」の違い「窃盗罪」における...

-

この記事で分かること 「殺人」に関係する犯罪の定義「殺人未遂」に問われる行為とは?他人...

-

この記事で分かること 人を殺せば罰せられる~「殺人罪」の定義「死刑」以外の刑罰もある「...

-

死刑になる罪はどのようなものがある?日本の刑法上では12種類

この記事で分かること 日本で最も重い刑罰である「死刑」「死刑」が宣告される罪は少ない反...

-

この記事で分かること 食い逃げは「詐欺罪」に問われる?「詐欺罪」の定義と刑罰は?食い逃...

-

この記事で分かること 「寸借詐欺」とは、人の善意につけ込む犯罪「寸借詐欺」は、「詐欺罪...

-

この記事で分かること 結婚詐欺とは結婚詐欺の手口結婚詐欺にあたる行為結婚詐欺にあたらな...

-

この記事で分かること 名誉毀損とは掲示板・SNS上で増加するインターネット上の名誉毀損...

-

この記事で分かること 侮辱罪とは侮辱罪と名誉毀損罪との違い侮辱罪が厳罰化された侮辱罪厳...